スタッフブログ記事一覧

リフレッシュピアノのお値段!

いよいよ8月も後半・・・夏が終わる一抹の寂しさはありますが、35度越えのこの暑さはそろそろ落ち着いて欲しいと願いつつ、冷房や冷たいもの飲みすぎで体調崩さぬよう乗り切りましょう。

さて、アコースティックピアノはリフレッシュ物でもどこでも30万円超えですし決して安くない買い物ですよネ。

たいていの人は値札をパッと見て「うわーーー(-_-;)」となると思います。

ところが、よくよく考えたら弦楽器や管楽器、ギターなどの楽器人生歩んでる人というのは、ついつい何本も買ってたり買い替えたりするもんです。

私もこの20年で買ったギター本体だけでも…高いもの順に買替も含めて4本チョイスすると140万円以上使ってますネ。安物やらアンプやら周辺機器やら維持費入れたらドエライ事になりますけど。

電子ピアノを買った後に頃合い見計らってアコースティックピアノ買ったとしても、調律代などかかるとはいえ他の楽器プレイヤーと購入費、維持費併せてもよほどのビンテージ楽器じゃない限り、大して変わらないのではないかと思います。

「ピアノは金がかかる」「ピアノは贅沢品」という認識の方多いと思いますが、お金かかるのはピアノだけじゃないんですヨとご理解ください。

リフレッシュピアノであればむしろお買い得かなと思います。

ちなみに弊社のリフレッシュピアノの現在の店頭在庫は以下のとおりです。画像をクリックしていただければデジマートのページで参照可能です。

ピアノを趣味・特技とされる方、且つピアノを鳴らせる環境にお住まいの方は是非ご検討ください。

中古楽器買取強化中!!

- 2023/08/18

- その他の話題

最近、最もセンセーショナルだなと思う話題は中古車販売大手の「ビッグ〇ーター」の不正のニュースです。

買取した後で不具合カ所見つかったと言いがかり付けて客にその分返金迫るとか、よくもヌケヌケとそんな事平気で出来るなぁと感心せざるを得ません。

弊社は買取後にそのような事は一切あり得ませんのでご安心ください。

急激な企業成長の陰でコンプライアンスや情報処理システムの構築と更新が追い付いておらず、いつまでもアナログな小さい企業的体質が抜けてない印象受けます。

さてと、今回は中古楽器のバリエーションを増やしたいという事で、お手持ちの楽器で不要なものがあれば「是非是非売ってくださーーーい!!」という切なるお願いです。

個人的にはギター、エフェクター関連の在庫がインパクト弱いので充実させたいところではあります。

電子ピアノの場合は製造年より10年オーバー、エレクトーンの場合は2世代以上前のモデルだと逆に廃棄料金がかかりますので、廃棄料金かからないうちに売却、もしくは買替をオススメします。

WEB上でメーカーにユーザー登録しないと使えないDTM機材や外観上、明らかなジャンク品などは買取できませんので予めご了解ください。

過去の買取実績は以下のURLより参照可能です。

https://www.namba-takeoff.com/achievement/

査定のお問い合わせはご来店以外にお電話、弊社ホームページの「お問い合わせ」ページからも承っております。

奮ってご連絡ください。

最新版!ヤマハエレクトーン向けの推奨USBメモリー!

- 2023/08/14

- その他の話題

今回は4年振りのメーカー(ヤマハ)推奨のエレクトーン用USBメモリーの紹介となります。

今お手持ちのUSBがメーカー推奨なのかどうかヤマハの「 USBデバイス動作確認済みリスト」のページもしくは以下の一覧をご確認いただき、たまに推奨品が変わってたりしますので過去に推奨のUSBメモリーを買った事のある方も今一度ご確認ください。

上記一覧がスマホでは見にくい場合ありますので、念のため記載のUSBメモリの型番を以下に記します。

・GREEN HOUSE EUSB20N(4GB)

・Buffalo RUF3-K16GB-BK(16GB)

・SANWA SUPPLY UFD-3UML16GW(16GB)

・KIOXIA KUS-3A032GK(32GB)

・KIOXIA KUC-2A064GW(64GB)

・KIOXIA KUC-3A064GW(64GB)

・ELECOM MF-HSU3A64GBK(64GB)

過去にもブログで書いた事ありますが、推奨品じゃないUSBを使い続けると、USB本体の基盤の耐久性のせいなのかわかりませんが、音楽データ再生時にバチバチとノイズが入ったりしますのでご注意ください。

電器屋さんなど店頭で探すのは大変かと思いますが、大切なデータは必ず推奨品のUSBに保存するようにお心がけください。

値下げしました!95年製ギブソンフライングV!

ここんところずっと最高気温35℃超えの日が続いていて、暑い日中に冷えたビールがついつい飲みたくなるのですが、これだけ暑いと飲んだ後に炎天下に出ると結構フラフラしますので要注意です(汗)。楽器も同様、この暑さには注意したほうが良いかと思います。

特にビンテージ物やアコースティック物だと管理、維持にシビアにならざるを得ませんかネ。

一応、自宅はエレキギターだけですがスタンドに立てかけて置いてる部屋のエアコンを昼の暑い時間帯数時間だけタイマーセットしてクールダウンさせてますが、電気代の心配も尽きません。

なのでそろそろ35℃超えの日々はとっとと終わってほしいです。

さて閑話休題、今回はそんな暑い中ですが95年製のギブソンフライングVの値下げのお知らせです。

コンディションは、作られて28年経過してますので傷やクスミなど良き風合いを醸し出しております。

それでいてフレットには使い込まれたような弦の轍がなく山は綺麗な状態です。

お値段ですが、¥187,000から¥176,000に値下げしております。

その他商品詳細については「デジマートの商品紹介サイト」をご確認ください。

ネックは薄めのミディアムスケールで重量も軽量なので女性ギタリストにもオススメです。

秋の学際やイベントに向けて何かインパクトのある渋めの棹ものをお探しの方も是非ご検討ください。

ギター講座(速弾き編)!!正確かつスムーズなオルタネイトピッキングのコツ!

- 2023/08/09

- その他の話題

久々のギター講座ですが、速弾きのスタイルといってもプロギタリストでも千差万別でゴリゴリ力任せに弾く方もいれば力みなく弾く方もいて、それがその人の個性でもあり音楽でありますので、今回のお題もあくまで一つの流儀ととらえて頂ければと思います。

ではまず、「スムーズなピッキング」のコツですが、まずオルタネイトピッキングする際のピックを持つ親指はクネクネさせない事とオルタネイトピッキングしても引っ掛かりにくい(弦の張力に負けない)持ち方を見つけること。その際、よく教則本にはピックを弦に対して平行に当てるような事書いてますが、それはあまり意識しなくても問題ないと思います(持ち方もまた然り)。斜めに当たっていてもピックの厚さや尖り次第で1音1音綺麗に鳴らせること出来ますので。

以上の事を意識しつつメトロノーム鳴らしながら1拍4連のトレモロピッキングやってみましょう。で、やってみた際にダウンとアップの音の粒がそろわない場合はどうすれば良いか?

だいたいオルタネイトピッキングやる際はダウンピッキングから始めると思いますが、逆にアップから始める練習を積んでいけばそれまでピッキングのアップが弱かった事を認識出来、徐々に音の粒が揃うようになると思います。

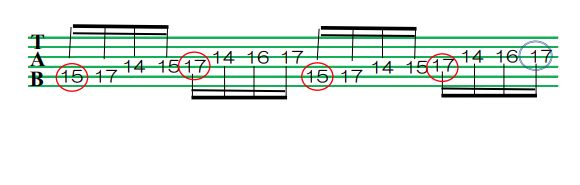

さて次、「正確なオルタネイトピッキング」のコツは至ってシンプルで以下のTAB譜を例に説明します。

この譜面をダウンピッキングからスタートした場合、赤丸のところは当然ダウンピッキングとなり、1小節最後の青丸の音はアップで終わる事になります。

このように要所要所でピッキングのアップとダウンを意識するポイント決めて徐々にスピードアップしていくように練習すれば、速弾き箇所で1音か2音多く弾いてしまうという不正確さは解消できると思います。

シャッフルの1拍3連譜だと1拍ごとにピッキングのアップとダウンが交互に入れ替わりますが、同様に拍の頭と小節の最後の音のピッキングの上下方向さえ意識すればよいかと思います。

それがクリアできれば、今度はピッキングのダウンとアップをひっくり返してみましょう。

そうしていくうちに力まず、歯を食いしばる事もなく「正確かつスムーズなオルタネイトピッキング」が実現できる筈です。

オルタネイトピッキングがなかなか綺麗に決まらない、とお悩みの方は是非参考にしてみてください。